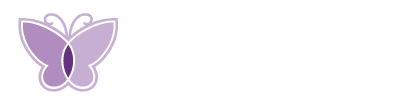

奈良県にある東大寺で販売している腕輪念珠(ねんず)で、「念珠」は数珠のことです。

東大寺二月堂の修二会(しゅにえ)に使われる竹から作られた「念珠」です。

奈良の大仏で有名な「毘盧舎那仏(びるしゃなぶつ、「毘盧遮那仏」と表記する場合もあります。)」御尊影入で、この「念珠」を肌身離さず持っていると、無病息災のご利益があるといわれています。

(写真:奈良県アンテナショップ「お松明竹うでわ念珠」)

念珠とは

数珠のことで、本来はお経を読む回数を数える道具です。厄除けやお守りとしての役割も担っています。各宗派によって、念珠の種類や念珠の持ち方が異なります。

念珠(数珠)の構成

正式な念珠(数珠)は、「親珠」、「主珠」、「四天珠(※略式は二天珠)」、「弟子珠」、「露珠」、「浄明珠」、「中通しの紐」によって構成されます。

「親珠」

「母珠(もしゅ)」とも呼びます。数珠の中心にある房付きの珠で、「釈迦如来」 「阿弥陀如来」を表します。

「主珠」

珠の数は108個あるのが基本です。108という数は人間の持つ悩みを表わし、それぞれ迷いから救って下さる仏様が割り当てられています。「百八尊」 「百八煩悩」を表します。略式は寸法で作られており、54個(1/2)、36個(1/3)、27個(1/4)、18個(1/6)などさまざまです。

「四天珠」

主珠と主珠の間にある少し小さい4つの珠です。「四天王」「四菩薩」を表します。略式の場合、「二点珠」(少し小さい2つの珠)になります。

「弟子珠」

房につく小玉20個 (日蓮宗のみ40個)です。「十大弟子と十波羅密」 「十大弟子と 十菩薩」を表します。

「露珠」

弟子珠の下に着く露型の珠で、弟子珠を留めるための珠です。

「浄明珠」

房の一番上、親珠の下にある珠です。「菩薩」を表します。

「中通しの紐」

珠を繋いでいる紐です。「観音菩薩」を表します。

腕輪念珠について

念珠を肌身離さず持っておくわけにもいかず、そこで考え出されたのがこの腕輪念珠です。厄除けや所願成就のお守りとして、手首につける念珠です。房があるものと、房なしのブレスレットタイプの2種類があります。念珠の場合、一般的には男女で区別されており、男性用の念珠は女性用の念珠よりも珠が大きいです。腕輪念珠においては、男女兼用のものもあり、特に区別はされていません。

お松明について

毎年東大寺二月堂で行われる「お水取り」と「お松明(たいまつ)」は、752年から始まり、毎年途絶えずに続いている伝統のある行事です。3月12日の籠松明が有名ですが、修二会期間中の3月1日から3月14日に毎日あげられています。

3月12日と14日以外は19時に大鐘が撞かれ、それを合図に「お松明」が始まります。「お松明」は、本来、11名の練行衆が一人一人、二月堂での行のために上堂するための道明かりとして灯されるものですが、「処世界」という役はすでに準備のため上堂しているので必要なく、通常10本の「お松明」があがります。 ただ、12日だけは全ての練行衆が上堂するので11本の「お松明」があげられることになります。

12日の籠松明ともなると、長さ6mほどの根付きの竹の先端に、杉の葉やヘギ・杉の薄板で籠目状に仕上げ、直径1mほどの大きさの松明に仕上げられます。

「火の行」とも言われる「修二会」で使われる松明は他にも何種類もあり、すべて、「修二会」を裏で支える「童子」たちによって作られています。

「お松明」の開始時刻と本数も、期間によって異なります。

≪3月1日~11日および13日≫

19時開始 お松明10本 約20分間

※土曜・日曜は特に混雑が予想されます。

≪3月12日≫

19時半開始 お松明11本 約45分間(※奈良公園周辺の交通規制、二月堂付近への入場規制が有ります。)

※ニュースなどをご覧になって、お松明は、「お水取り(翌朝午前一時半頃)」の行われるこの日だけしか見られないと思っておられる方が多く、この日は大混雑が予想されます。このため、お松明を見ていただくことが出来ない場合があることをご承知下さい。また、当日は警察・機動隊の規制・誘導に従ってください。

≪3月14日≫

18時半開始 お松明10本 約10分間

短い時間でお松明が連続して上がっていきます。※混雑が予想されます。

「お水取り」とは、魚を採っていて二月堂への参集に遅れた若狭の国の遠敷明神が二月堂のほとりに清水を涌き出ださせ観音様に奉ったのが由来といわれており、12日後夜の五体の途中で勤行を中断してはじまります。「お水取り」の行列は灑水器と散杖を携えた咒師(しゅし)が先頭となり、その後に牛玉杖と法螺貝を手にした北二以下五人の練行衆が続きます。13日の午前1時過ぎ、南出仕口を出ると咒師童子が抱える咒師松明が行列を先導し、篝火(かがりび)と奏楽の中、堂童子、御幣を捧げ持つ警護役の講社の人たちや、汲んだ水を入れる閼伽桶を運ぶ庄駈士(しょうのくし)も同道して、「お水取り」の行列はしずしずと石段を下り、途中興成神社で祈りを捧げ、閼伽井屋(若狭井)に至ります。

「お松明竹うでわ念珠」を奈良県で購入

東大寺の中の売店で購入できます。

【住所】

〒630-8211 奈良県奈良市雑司町406-1

【連絡先】

TEL:0742-22-5511

【最寄り駅】

JR大和路線・近鉄奈良線「奈良駅」から市内循環バス「大仏殿春日大社前」下車徒歩5分、または近鉄奈良駅から徒歩約20分

【営業時間】

4~10月 7:30~17:30

11~3月 8:00~17:00

「お松明竹うでわ念珠」を東京で購入

奈良県アンテナショップ「奈良まほろば館」で購入することができます。

【住所】

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-6-2 日本橋室町162ビル1F・2F

【開館時間】

10:30~19:00

【休館日】

12月31日~1月3日

【連絡先】

TEL:03-3516-3931 FAX:03-3516-3932

1Fショップ直通:03-3516-3933

【アクセス】

東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前駅」(A1出口上がってすぐ)

東京駅八重洲口からメトロリンク日本橋(無料巡回バス)で5分「地下鉄三越前駅」下車

「お松明竹うでわ念珠」をオンラインで購入

申し訳ありませんが、「お松明竹うでわ念珠」のオンラインは行っておりません。